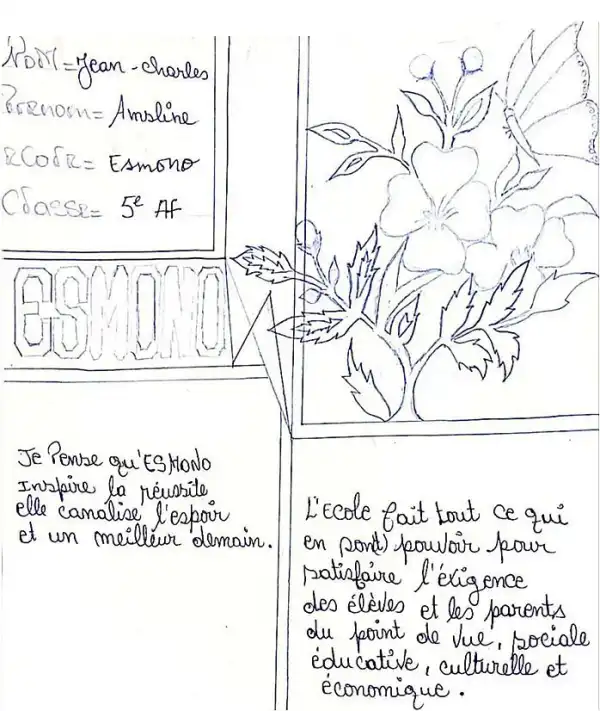

Wäre 2010 nicht dieses schreckliche Erdbeben gewesen, bei welchem Otto Hegnauers Villa am Meer nicht komplett pulverisiert worden wäre und der Rentner nicht derart sozial und philanthrop gedacht und gehandelt hätte, würde die ESMONO nicht existieren. Die ESMONO, zumindest EINE positive Folge der entsetzlichen Naturkatastrophe.

Im Folgenden ein Auszug aus Hegnauers Buch "ALMA ZOMBIE - Der Weltuntergang wird in Haïti geprobt": Seine Erinnerungen an jenen Tag.

Goudou-goudou - 316.000 tot

Nur der Himmel stürzt nicht ein

Gestern Abend habe ich mein schönes Haus, mein Tropengärtli und meine geliebten Tiere verlassen, nicht ahnend, dass ich alles nie mehr sehen würde. Mein Mazda hatte eine neue Kupplung nötig, eine Reparatur, die nur in der Stadt ausgeführt werden konnte. Also fuhren wir an jenem Dienstagnachmittag in die Schwarzen Berge über der Stadt, ich wollte bei Melissa und ihrer Familie übernachten; sie ist seit zehn Jahren mein Schutzengel, das sollte sich wieder mal bewahrheiten. In Anspielung auf meine «Seeburg» mit Türmchen an der Küste nenne ich das einfache Blocksteinhaus hier oben «Bergburg».

Die Bergburg liegt 1.000 m über der Zweimillionenstadt und dem Golf von Port-au-Prince auf einer Erosionskrete; man hat eine wundervolle Aussicht auf die Stadt hinunter, das Grabental gegen Osten und die Seenkette bis zur Dominikanischen Republik, und den Golf im Westen, der von hier aus sauber und tiefblau aussieht. In der Mitte zwischen Ost und West, genau mir gegenüber im Norden La Vigie, der letzte Feuerspeier. Wir haben schon von ihm gelesen.

Gegen 17 Uhr leuchteten die Berge der Nordhalbinsel ungewöhnlich, wie wenn sie etwas sagen wollten, sodass ich von der Stimmung ein Foto machte. Kurz vor 18 Uhr begann es zu rumoren, zu donnern und zu rütteln, die Wände wogten hin und her, Möbel und Flaschen stürzten zu Boden, das oberste Stockwerk krachte zusammen und erzeugte ein unbeschreibliches Rumpeln. Noch während das Haus bebte, die Mauern wie Teufelstänzer hin und her wogten, Flachbildschirm und andere Geräte zu Boden klirrten, Vasen und Flaschen um meinen Kopf flogen und zerschellten, packte ich meine Geld-, Papierund Schlüsselbörse sowie den in Betrieb befindlichen Laptop unter den Arm und sauste aus dem zweiten Stock treppab ins Freie, zum Glück unversehrt. Das dritte Stockwerk war eben am Herunterkrachen, Abstand, nur Abstand halten! Soweit meine Wahrnehmung, vielleicht muss man sagen Phantasie, denn Wahrnehmung funktionierte keine mehr.

Nach Darstellung Melissas sass ich geschockt vor dem Computer und wusste nicht, was überhaupt geschah. Minuten später kam ich zu Sinnen, ich befand mich im Freien neben dem Haus, es krachte und brummte, rundum Familienglieder und Nachbarn, alle schrien und standen unter Schock. Was im Einzelnen los war, wird sich nie genau enträtseln lassen. Mit Sicherheit war ich mit einem Schlag nicht mehr «normal», das heisst wie vorher - das bin ich immer noch nicht. Normal war ich ja überhaupt noch nie. Über die erfahrenen psychischen und physischen Veränderungen werde ich später noch schreiben, die gab es und die bleiben. Im Moment nur, ich hatte ein unbeschreibliches Leben, ein Leben voller Abenteuer, und ich hatte vorher noch nie Angst. Jetzt habe ich!

Ein Blick talwärts liess mich erstarren. Die Zweimillionen-Agglomeration war unter einer braunen Staubwolke verschwunden, auch der nahe Vorort Pétion-Ville lag unter einer Glocke, kein Haus war mehr sichtbar. Blocksteine und anderes flogen immer noch durch die Luft, ich war nicht allein, der «Deckung» suchte. Deckung ist zwar der falsche Begriff, denn das hiess in diesem Fall freien Himmel, nur der stürzt nicht ein. Aber zugleich war Schutz vor den umherfliegenden Mauerteilen gefragt, ein Widerspruch. Wir rotteten uns auf dem obersten Platz der Montagnes Noires, der Schwarzen Berge zusammen, die Frauen richteten ein Nest mit einigen Decken her, es dunkelte schon. Das starke Beben dauerte minutenlang, es folgten kleinere Erschütterungen, die nicht mehr aufhören wollten.

Ich war «wohlauf» und musste das erst einmal realisieren. Erst einmal meine Schocks auszittern. Ich hatte schon manches Erdbeben erlebt, aber noch nie so eines, es erreichte 7,5 auf der Richter-Skala, in Gresye, wo ich eigentlich hätte sterben sollen, fast 8, hörte man später.

Ich hatte noch Strom in der Kamerabatterie für eine letzte Aufnahme, die schoss ich von unserem Biwakplatz im Freien. Der diente mir zehn Tage lang bis zur Evakuierung zum Wohnen und Nächtigen - die andern mussten noch monatelang so ausharren. Es gab keinen Strom, keine Taschenlampen, keine Batterien, auch kein Telefon.

An Schlafen dachte die Nacht niemand. Und alle paar Minuten, später alle paar Stunden, kamen die Nachbeben, die sich monatelang wiederholten, zu Hunderten. Und setzten uns jedesmal in Trauma und Schrecken. Noch heute kann ich nicht zwischen echten Beben und Traumata unterscheiden und zucke bei jeder Erschütterung zusammen.

Der oberste Stock der Bergburg war zusammengekracht. Aber der Mittelstock war, abgesehen von der Trümmer- und Scherbenflut und einigen Rissen, noch intakt. Am nächsten Tag wagte ich mich, entgegen dem hausherrlichen Verbot, in einer scheinbaren Goudougoudou-Pause ins Haus, um Unentbehrliches zu erledigen. Ich suchte eine Dynamo-Taschenlampe, um auf dem harten Steinlager wenigstens ein Notlicht zu haben, und suchte eine Verbindung mit dem Internet, was mir vorübergehend gelang. Ich sandte statt einer meiner gewohnten, täglichen Geschichten eine Mitteilung an meine Freunde und Leser: «Aus dem Inferno gerettet. Vorerst ein Lebenszeichen für meine Freunde und Leser», für weitere Erklärungen blieb später Zeit.

Einzelne fanden ein batteriebetriebenes Taschenradio, das fetzenweise schaurige Informationen trällerte. Parlament und Kathedrale seien zerstört, das Lyceum in Pétion-Ville eingestürzt, mit Hunderten von lernenden Studenten, das grösste Einkaufszentrum «Caribeenne» ebenfalls, auch dort seien Hunderte von Menschen begraben. Zwei Pfarrer hatten in der örtlichen Kirche Zuflucht gesucht und gebetet, dann stürzte die Kirchendecke ein und tötete sie. Neben Teilen des Nationalpalasts seien sämtliche Ministerien und andere öffentliche Gebäude eingekracht, und auch die meisten Mitglieder der Regierung seien getötet. Im Nobelhotel Montana seien von 300 Verschütteten noch 100 Gäste überfällig; die anreisenden Journalisten und Spezialisten werden es schwer haben, eine Unterkunft zu finden. Hier pflegten der UN General und wichtige Häupter ihre Sitzungen abzuhalten. Auch alle Spitäler seien schwer betroffen, die übrigbleibenden Betten überfüllt.

Auf unserem Fluchtplatz wurde gebetet, Gottesdienste abgehalten, gesungen und geschrien von Verwundeten, von Bébés und Kindern, von Verlierern von Angehörigen und von ihren Häusern, von Erschreckten, es war chaotisch. Selbst unbekannte Hunde knurrten und kläfften, suchten Berührungsnähe von Menschen, trugen die Rute tief eingeklemmt zwischen den Beinen als Zeichen ihrer Angst.

Noch in der Nacht rief meine Tochter aus Paris an. Sie war in Panik und wollte wissen, ob Papa wohlauf sei, und sie erzählte mir, was ich noch nicht wusste. Das Fernsehen berichte pausenlos über die Katastrophe. Auch Sie, liebe Leser, hatten aus den Medien die besseren Informationen als wir, die Betroffenen. Das ist eben so in der Informationsgesellschaft.

Kurz darauf wollte die Schweizer Botschaft wissen, ob ich noch lebe. Es waren die letzten Anrufe, die durchkamen, ein Wunder, und das Handy funzte. Aber dann war Funkstille, jeder in- und ausländische Telefonkontakt war verstummt.

Morgens um fünf gab die Regierung über Radio Entwarnung, - das war voreilig! - und kolonnenweise suchten die Anwohner ihr Haus. Das erste war für mich der Internetanschluss, aber der blieb stumm, die Störung lag ausserhalb. Vielleicht eine Antenne oder ein Server demoliert, oder das Haus der Provider lag im Schutt. Dann konnten auch e-Mail, Facebook, Internet und andere Verbindungsmittel für lange Zeit ausfallen, allenfalls auch in der DomRep und Kuba, denn unterdessen hiess es, das Erdbeben tobe weltweit. So schrieb ich diese Kolumne offline und hoffte, sie dann später aufs Netz überspielen zu können, mit noch unbekannter Verspätung.

Noch lange war es nicht so weit. Die Luft war erfüllt von grauenhaften Schreien. Geschrei von Verletzten, von Menschen, die ihre Lieben verloren hatten, ihre Glieder, ihr Haus oder Hab und Gut. Noch wusste ich nicht, dass ich auch darunter war. Menschen liefen in Panik umher, schrien Sprüche über Jesus, der zurückgekommen sei, über den Jüngsten Tag, der gekommen sei, man solle keine Angst haben, sondern Freude, nun sei alles gut, doch alle hatten Panik. Man schleppte Schwerverletzte herauf, die eine oder andere Leiche eines wiedergefundenen Familienmitglieds. In endlosen Einerkolonnen die Voyeure, die auf allen Wegen zur Stadt hinunter zu eilen versuchten, um zu sehen, was es zu sehen gab, vielleicht auch um zu helfen. Sie werden irgendwo im selbstgebauten Chaos steckengeblieben sein, die Stadt nie erreicht haben.

Aus der Luft wurde die schaurige Geräuschkulisse ergänzt durch das Geknatter der Helikopter, die pausenlos aufstiegen in den werdenden Tag, um zu erkunden, wie es überall stand und was noch stand und bestand, und wie und wo zuerst geholfen werden könne. Und jetzt die Aufforderung aus dem Radio, das Einzige, was noch tat, die Häuser wieder zu verlassen, es drohten neue Stösse ... Und neue Schreckensnachrichten. Ein Tsunami hätte gewütet und das Meer steigen lassen, überlebende Fischer und Küstenanrainer waren zu Fuss in die Berge geflohen. Hundert Meter weiter unten, jenseits des Wildbachtobels, wo die Autopiste endet und karge Parkplätze für die paar motorisierten Dorfbewohner liegen, hatte sich eine Menschenmenge angesammelt. Es seien Obdachlose, Meeresanrainer und Fischer, die ihre Heimstätten wegen des gestiegenen Meeres hätten verlassen müssen.

Auch wir verbrachten den Tag wieder im «Nest», das über Nacht notdürftig abgedeckt wurde. Zum Glück, denn zu alldem begann es auch noch zu regnen. Das Radio schepperte, es seien Spezialequipen angekommen, die dem Schweizer Katastrophenhilfskorps entsprechen, zwei aus den USA und eine aus Kanada. Die ganze Nacht über hörte man das Surren von Helikoptern, die offenbar lange Zeit am gleichen Ort in der Luft «stehen» blieben, wohl um größere Hausteile von den Opfern wegzuhieven, oder das periodische Rattern von Pressluftbohrern, mit denen Verschüttete freigebohrt wurden.

[Insgesamt ist das Buch 46 Kapitel bzw. 247 Seiten lang.]

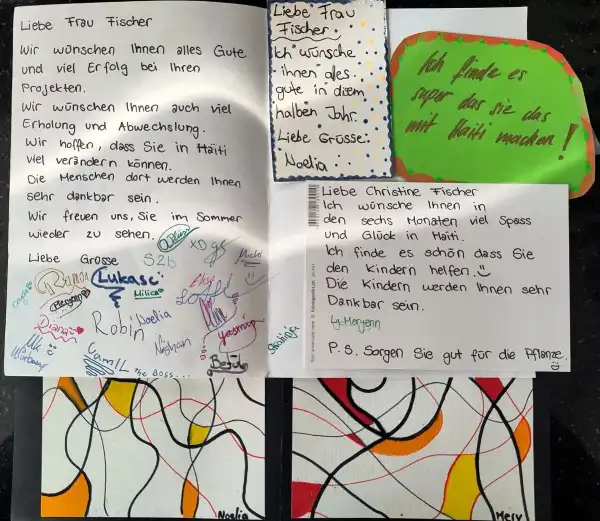

Nach dem Erdbeben kehrte Otto Hegnauer in die Schweiz zurück, beschloss jedoch bald, wieder nach Haïti zurück zu fliegen, um für die vielen eltern- und obdachlosen Kinder mit seiner Rente und Unterstützung von Melissa eine Schule aufzubauen. Das Bild zeigt ihn in seinem Zimmer in Montagne Noire, (2014) wo er seine vielen Geschichten tippte.